Oleh: Sahabuddin Mahganna

PRAKTIK Historigrafi di Indonesia mendorong musisi dalam menyusun argumentasinya mengenai peristiwa lampau yang berhubungan dengan bunyi, historical antropology mengaitkan Jaap Kunst di masa kolonial 1929, yang mengawali jelajahnya pada gamelan Jawa kendati ia hanyalah seorang sarjana hukum. Dalam perjumpaan musikal Indonesia dan Belanda yang disunting Bar Barendregt dan Els Bogaerts 2007, Kunst berjuang melakukan pengukuran nada untuk menetapkan tinggi nada yang pasti dan jumlah getaran absolut dari semua bilah/wilahan dan Gong gamelan Mangkunegara.

Kunst populer dengan ubahan istilah Comparatif Musikology menjadi Etnomusikologi, hingga para sarjana-sarjana musik dunia mengikuti, tentu pandangan dan cara kerja yang ditawarkan telah mengilhami para peneliti sejarah, dengan anggapan sebagai penghubung dalam ilmu-ilmu seni yang lain, dan tidak menutup kemungkinan kepada ilmu-ilmu diluarnya.

Perjalanan Kunst dengan bunyi-bunyi eksotis Hindia Belanda, berpengaruh positif bagi bangsa Indonesia, meski sebelumnya laporan-laporan etnograf mengenai pertunjukan telah dikabarkan misionaris atau penjelajah lainnya, menawarkan pada dunia sehingga bangsa ini dikenal dengan ragam budayanya baik itu dalam bentuk musik, tari dll. Musik dan tari adalah dua bentuk yang selalu berdampingan, namun zaman memisahkannya. Terkhusus untuk musik, fungsi yang ditawarkan sepertinya dapat menjadi penghubung alternatif di zaman penjajahan, hingga mampu meluruskan apa yang pernah ditulis McGregor 2003 dalam Bar dan Els 2007. Secara mencolok Belanda tidak banyak disebut-sebut dalam buku sejarah Indonesia, tetapi bila iya tertulis baik itu di museum-museum, buku pelajaran sekolah, pagelaran drama dan film, mereka tergambar sebagai penindas stereotipikal keji kejam. Hal ini konon cara pandangnya, bahwa musik menjadi sarana untuk menyembunyikan jejak kekerasan representasional. Bar Barendregt dan Els Bogaerts 2007. Etnomusikologi menemukan penghubung itu, dan dipahami sebagai ilmu atau cara memandang kebudayaan dalam suatu wilayah.

Etnomusikologi hadir di Indonesia menjadi ilmu yang masih kurang dari seratus tahun, menjadi berkah tersendiri bagi pelajar-pelajar musik Indonesia untuk mengenal lebih detail budayanya, dan secara formal, Indonesia lewat Universitas Sumatera Utara 1979, ISI Surakarta 1988, menyusul ISI Jogyakarta, lalu dalam Fakultas Seni Pertunjukan di jurusan Musik IKJ, namun sejak 1994 prodi ini berpisah secara mandiri, membuka disiplin etnomusikologi sebagai program studi, lalu menyusul Universitas Mulawarman. (Wikipedia).

Prodi-prodi ini melakukan tugasnya sebagai pengembang etnomusikologi, melanjutkan perjuangan para penjelajah dan misionaris, meluruskan kesederhanaan pemahaman ideologis bunyi, baik itu di zaman Hindia Belanda atau setelah Nusantara merdeka, berupaya menggali sampai ke akarnya, bahwa kebenaran bunyi-bunyi eksotis di Indonesia sangatlah penting untuk dikaji. Penguasaan-penguasaan wilayah jajahan memuluskan penelitian Kunst, menaruh perhatian minatnya pada instumen-instrumen sederhana itu, kemudian bernilai tinggi setelah ia me-museum-kan-nya, lalu menjadi hipotesis dan acuan para peneliti selanjutnya, sehingga instrumen-instrumen yang sempat disentuhnya lebih populer, dan boleh jadi punya pengaruh, kemudian instrumen di wilayah lain yang ditengahrai menjadi perlakuan tak terekspos, hingga menjadi perhatian sebagai tiruan.

Sekian lama Jaap Kunst telah membagi itu. Sayangnya perjalanan Kunst terhenti oleh suramnya masa kolonial dan memaksa untuk tidak kembali menjumpai musik aneh sang permai. Naluri Kunst diyakini oleh para peneliti lainnya, ingin kembali melakukan tinjauan ulang, memahami bahwa musik eksotis Indonesia sangatlah beragam, dan begitu berpotensi untuk mendapatkan berita baru. Upaya Kunst tidak sampai disitu, disebabkan karena ia tidak pernah berhasil membuat rekaman penelitian lapangan yang meluas, dan perjalanan terakhirnya untuk mengerjakan itu pada 1940 batal, karena pecahnya Perang Dunia II yang tidak memungkinkan dia melakukan perjalanan ke Hindia Belanda lagi. Bar dan Els 2007.

Kegagalan Kunst begitu berpengaruh terhadap bunyi-bunyi eksotis yang lain di Indonesia, itu termasuk pulau Sulawesi. Kapasitasnya sebagai musikolog pemerintah Belanda boleh dibilang terbatas, pada perjalanan singkatnya ke Sulawesi Selatan, yang hanya menghasilkan rekaman 13 item, disamping beberapa item dari Sulawesi Utara dan Tengah. Sementara itu laporannya dalam sebuah pertemuan di Weltelvreden (sekarang Jakarta) (1994). Analisis Sutton sebagai ulasan yang pendek, telah memasukkan yakni dua paragraf tentang dataran rendah Sulawesi Selatan mengenai nyanyian Makassar berbentuk sinrilik. Meski tujuannya adalah mengisi kekosongan yang terjadi selama ini..dan mengesankan pada pembaca bahwa jenis dan kesempurnaan kekayaan musikologis dan koreografis di Nusantara kini telah ditemukan. Sutton (2013).

Sutton seorang pakar Etnomusikologi Amerika Serikat 2013 dalam kajian seriusnya, menaruh hormat terhadap pertunjukan Sulawesi Selatan, kendati hanya meneliti dari bagian terkecil pertunjukan musik dan tari, melihat belum mendapat pengerjaan serius dalam pengkajian yang ketat atau mendalam, dan boleh jadi ia berani punya alasan dalam menganggap ulasan pendek Jaap Kunst sebagai pemungkirian atas beberapa jenis yang sebenarnya ada di sana pada masa itu.

Keyakinan Sutton bisa saja karena catatan-catatan tertulis yakni dimulai dari kumpulan wiracarita mitos yang panjang I La Galigo (sekitar 6.000 halaman dalam berbagai manuskrip), kerja yang dilakukan misionaris dan peneliti bahasa oleh B.F. Mathes (1859-1874), tentang bahasa Bugis dan Makassar, memproduksi traskripsi dan terjemahan contoh-contoh jenis nyanyian semisal sinrilik, dan syair kelong (1860-1883), dan setumpuk literatur Bugis (1864-1883). Selain itu, juga terdapat atlas etnografi dengan sketsa rinci yang menampilkan diantara artepak lainnya, instrumen musik dan perlengkapan tari oleh Schroder dan Eilers 1885, juga katalog oleh Juynboll 1922,1925. Lalu koleksi syair-syair kelong berbahasa Makassar dipublikasikan secara lokal, semisal koleksi penting yang dibuat Li Eng Tae dan Ance’ Nanggong (1883). Sementara pembahasan yang lain dalam berbagai bahasa Eropa di abad ke-20, bersanding dengan tulisan yang dihasilkan oleh peneliti lokal, yang hampir semua orang Indonesia, membahas tentang sejarah lokal oleh Abdullah (1985), Said (1985), merayakan pentingnya figur lokal Oleh Abdullah (1991), menawarkan deskripsi tentang praktik budaya dan kepercayaan lokal, kendati hanya bersifat bunga rampai kebudayaan (Misal Bobin, Sidik dan Sudarisman 1980, Herwani 1991, Manyambeang dll. (1984), Mardanas, Abu, dan Maria 1985. Suradi Yasil dll. 1986, Yusuf dll. 1987. Sebagian diskursus lokal juga menyangkut turisme di Sulawesi Selatan (Misalnya Amir 1972, Hamzah dll. (1991). (Lihat Sutton 2003)

Sutton juga menilai pada bagian penting yang terkait dengan pertunjukan termasuk catatan pribadi oleh pelaut/petualang George Collins (1937), dekripsi ilmiah dan lebih analitis dilakukan oleh antropolog Raymond Kennedy (1953) dan Henri Chabot (1950-1996). Lalu hasil kerja antropolog Prancis Christian Perlas dan Gilbert Harmonic, mencakup sejumlah aspek ritual dan keagamaan, utamanya di Masyarakat Bugis (Pelras 1971-1974-1975-1983-1986 dan Hamonic 1975-1980-1987-1988-1991. Juga tinjauan terhadap peran musikal Tionghoa Makassar oleh Hamonic dan Salmon (1983-1991), demikian pula antropolog Amerika Serikat Millar dan Errington tentang studi etnograf di kalangan masyarakat Bugis di Soppeng dan Luwu (Millar 1989 dan Errington di Luwu 1989). Sutton (2013).

Leteratur sebelum ini membuktikan, bahwa Sulawesi Selatan termasuk kebudayaan yang disorot serius oleh masyarakat luas di dunia. Naluri para pengkaji ilmu etnograf mendalami pulau pertengahan Indonesia ini, bisa saja karena sumber dan alam yang berbeda, secara mistik tata hidupnya kemungkinan mempengaruhi, dan boleh jadi memang sulit untuk ditemukan secara mendalam, karena mereka hanya sampai pada pencarian dengan waktu dan ruang yang terbatas, kemudian tidak heran jika Suttonpun menilai bahwa. Jumlah penelitian yang berfokus pada seni pertunjukan di Sulawesi Selatan terpaut sangat jauh dengan penelitian serupa mengenai Jawa dan Bali. Bahkan kajian paling substansial yang lebih banyak berasal dari masa kolonial, lebih deskriptif dan dibuat berdasarkan observasi langsung yang sangat terbatas, sehingga memberi kesan bahwa orang Jawa atau Bali lebih bernilai. Sutton (2013).

Selain itu para peneliti menganggap budaya Sulawesi Selatan adalah kebudayaan bersama dari empat suku yang mendiami yakni Toraja, Mandar, Bugis dan Makassar. Kebudayaan Mandar pada titik paling tengah Indonesia, terlahir dari suku yang serupa tapi tak sama, dan sekian banyak pengkaji baik itu secara lokal, nasional, maupun internasional tidak banyak ditemukan catatan di dalamnya, kalupun ada, kemungkinan hanya dipandang sebagai peniru. Penawaran kajian etnomusikologi yang tidak hanya menyorot dari sudut pandang musik tetapi juga tari. Musik dan tari selalu berdampingan dalam perjalanannya sebagai muatan budaya, ditelisik lewat etnograf. Pattu’du’ yang secara nilai dalam geraknya dianggap oleh orang Mandar sebagai perlakuan masa lalu, pernah digubah, tapi tidak meninggalkan akarnya oleh Andi sitti Nuryani Sapada Daeng Masugi, untuk kepentingan pertunjukan sekuler atau repertoar dalam durasi pendek, mencoba membawa ke panggung untuk dinikmati oleh penonton yang tidak membutuhkan pengamatan yang berat.

Walau ia berdarah bangsawan campuran Bugis Makassar dan bermukim di Makassar, gaya tarian Sulawesi Selatan yang pertama Bu Nani pelajari adalah Pattu’du’, sebuah tarian perempuan Mandar. Ia berguru pada Inche Maulana Daeng Taring, istri guru sebuah sekolah menengah di Makassar dan mengubah satu versi Pattu’du’ 1947. Ia menggambarkan versinya sebagai kerabat dekat dari apa yang pernah ia pelajari atau tidak meninggalkan bentuk aslinya. Sutton (2013) dalam Soepanton, Hafied, dan Kutoyo 1991. Aksi yang ditawarkan Bu Nani telah mengubah atmosfer tari di Sulawesi Selatan bahkan di Mandar, karya-karya ini yang merupakan hasil kreasi melebar dan berkembang sebagai karya tradisi kreasi, dan tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh ke depan sebagai karya tari tradisional.

Sutton, mengkaji musik Indonesia, melakukan riset panjang ke Sulawesi Selatan, sebagai etnomusikolog luar yang pertama tiba, menulis buku dengan metode pendekatan postmodernisme, telah dinilai tak banyak melakukan secara mendalam pada satu instrumen, sehingga ia juga tak menemukan sisi yang mendalam dari apa yang disebut dengan kebudayaan musik di Mandar. Jangankan Sutton, W.J. Leyds 1940, memasukkan bentuk-bentuk musik ke dalam tulisnya, ia tiba sebagai antropolog, dinilai menggunakan metode Armchir, menemukan sejarah Imanyambungi, telah membawa beberapa peralatan yang di dalamnya terdapat alat bunyi dari gowa. Lihat Syiful Sindrang dalam Mahganna 2020. Leyds menulis atau melakukan riset dipandang hanya mencatat seputar sejarah, sehingga refrensi musik begitu sulit didapatkan, sementara penulis-penulis lokal juga masih berada dalam lingkup bunga rampai atau selayang pandang Mandar, yang di dalamnya juga sebagai impormasi saja.

Secara ketat, pengkajian mendalam bunyi-bunyi di Mandar amatlah sulit ditemukan, sebab Mandar waktu itu masih berada dalam pencarian dan penentuan penguasaan, sehingga peran ingatan dalam tulisan masih menawarkan seputar sejarah baik itu asal mula, perjuangan dan sistem perlakuan. Wawasan-wawasan musik masih sangat sedikit digunakan, sampai pada perjumpaan anatara musik Indonesia-Belanda, Belanda-Sulawesi bahkan Indonesia dan Indonesia, apakah lagi Sulawesi dan Sulawesi lainnya (Sulawesi Selatan dan Mandar Sulawesi Barat). Ini erat berkait dengan aneka partikularitas historis dan cara mengingat masa lalu di Sulawesi selatan dan Mandar, dikalangan para akademisi dan masyarakat luas.

Akibat jarangnya pengkajian musik di Mandar, orang-orang Mandar hampir tak mampu membedakan jenis dan klasifikasi musiknya sendiri, padahal itu terasa bagaimana proses penciptaan sebelum pengaruh Eropa. Kita mengenal masa perserikatan Mandar di abad 15, namun sebelum itu dipandang bunyi-bunyi eksotis telah menjadi pendamping masyarakat. Masa kedatangan Islam di abad 16-17, dan masa kolonial di abad 19.

Pada masa-masa itu kita sesungguhnya dapat melacak bahwa musik Mandar sebelum abad 15 disebut musik yang belum menjadi musik, atau masih dalam bentuk permainan dan perlakuan yang mengandung musik, memainkan lagu disebut musik vokal tanpa kejelasan titik henti, secara turun temurun dilakukan dan tidak mengalami perkembangan. Tata kelola dilakukan tanpa teknik dan aturan main, sebab digunakan sebagai pemuas batin saja. Masa ini terwujud dalam permainan bunyi pengulangan-pengulangan yang metode penyebarannya sangatlah terbatas.

Ke dua, ketika paham islam dalam pendekatan bunyi-bunyian, akulturasi budaya Arab merambah pelan dan mempengaruhi sebagian masyarkat Mandar untuk melakukan domestifikasi ritmis hingga pengadaan instrumen. Oleh karena estetika bunyi belum mendapat sentuhan teknik, maka alunan masih banyak ditemukan yang tidak tertata secara bait atau birama, dan hanya didengar sebagai ritmis yang juga berulang-ulang. Periode ini Mandar hanya mengenal tiga teknik yakni Ololio, Liolio dan Oreang.

Ke tiga, dalam masa kolonial, pengaruh Eropa menjumpai para musisi Mandar mengenal aturan yang menandai alunan secara teratur baik itu dalam dinamika, maupun irama. Dari sini Mandar mengenal Reef yang tidak lagi melakukan alunan bunyi yang berulang, hingga ditemukan lagu-lagu klasik.

Sebelum abad 15 dan setelahnya atau abad -16-17 dan 18, periode ini dianggap lambat, sebab pengaruh pemikiran modern belum tersentuh, dengan kata lain apa yang dilakukan oleh leluhur, itu yang akan diikuti, belum bisa dibantah atau diubah. Sementara ketika budaya Eropa datang, semuanya berangsur mengalami perkembangan atau mengikuti zaman. Sayangnya pencatat masa lalu tidak menaruh perhatian ketat padanya, dan boleh jadi para pengkaji luar sulit menembus wilayah Mandar, disebabkan Mandar dilihat berada di titik geografis pertengahan Nusantara.

Di abad 20 sampai abad 21, akses pengkaji musik Mandar masih dalam taraf menelusuri dan mengenali. Dalam sejarah bunyi-bunyian di Mandar, penulis-penulisnya mencatat sebatas impormasi, misal ensiklopedi musik Indonesia juga disebutkan bahwa di Mandar terdapat alat bunyi-bunyian, kanjilo tertulis sebagai warisan bersama di Sulawesi Selatan sebagai cikal bakal atau nama awal dari instrumen kacaping. Pono Banoe 2003 menjelaskan “Alat petik berdawai dua utas khas daerah Mandar, Dawainya terbuat dari rotan yang sudah diraut halus,… badannya terbuat dari tempurung kelapa atau batok kelapa yang berfungsi sebagai wadah gemanya. Pada tempurung tersebut diikatkan dua bilah kayu, pada kedua bilah kayu inilah rotan halus direnggangkan.” Suara lembut dan warna suaranya khas”. Pono Banoe menjelaskan dalam kamus musiknya bahwa kancillo atau kanjilo adalah jenis alat musik yang terdapat atau berasal dari daerah Sulawesi Selatan dengan bentuk menyerupai perahu.”

Catatan tertulis ini meyakinkan bahwa 2003 yang lalu, Mandar Sulawesi Barat belum memisahkan diri dari induknya, dipahami sebagai langkah kesekian kalinya, pembahasan musik lewat etmomusikologi apalagi. Jadi jelas sekali bahwa secara serius etnomusikologi di Mandar belum mendapat tempat yang memadai. Dahulu kita dikabarkan para pengkaji musik tak melakukan penelitian detail, namun beberapa peneliti lokal di Mandar dan mahasiswa sebagai syarat utama untuk mencapai sarjana, sering saja ditemukan di pertengahan abad ke 20, bahkan awal abad 21, mereka memasukkan bunyi-bunyi Mandar pada kajian yang lain. Sementara secara khusus bagi meraka yang berada di jurusan Etnomusikologi, juga hanya sebatas penelitian tanpa melakukan perpanjangan, dengan kata lain Etnomusikologi masih sebagai ilmu asing di Mandar

Etnomusikologi adalah dispilin ilmu secara khusus mengkaji musik, kendati dalam perjalanan awalnya sebatas membandingkan benda eksotis diluar Eropa, namun belakangan mencuat dipermukaan sebagai disiplin yang menelusuri musik secara umum, baik itu tradisional, modern maupun kontemporer, hubungannya dengan masyarakat, dengan pelakunya dan bagaimana penciptaannya. Etnomusikologi berkembang pesat sebagai Ilmu baru di Indonesia, yang objek penelitiannya rata-rata berada di wilayah terpencil, tetapi sayang masih belum populer di daerah. Sesungguhnyalah, Etnomusikologi dipahami banyak oleh orang-orang terpencil, sebab ia akan dipandang terhormat sebagai awal mula masalah, dan mengenal Jaap Kunst dalam semangatnya memburu bunyi-bunyi eksotis, kendati nalurinya terlambat tiba di Mandar.

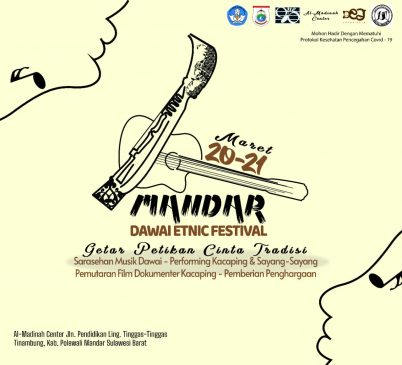

Sumber Gambar : Screenshoot Google