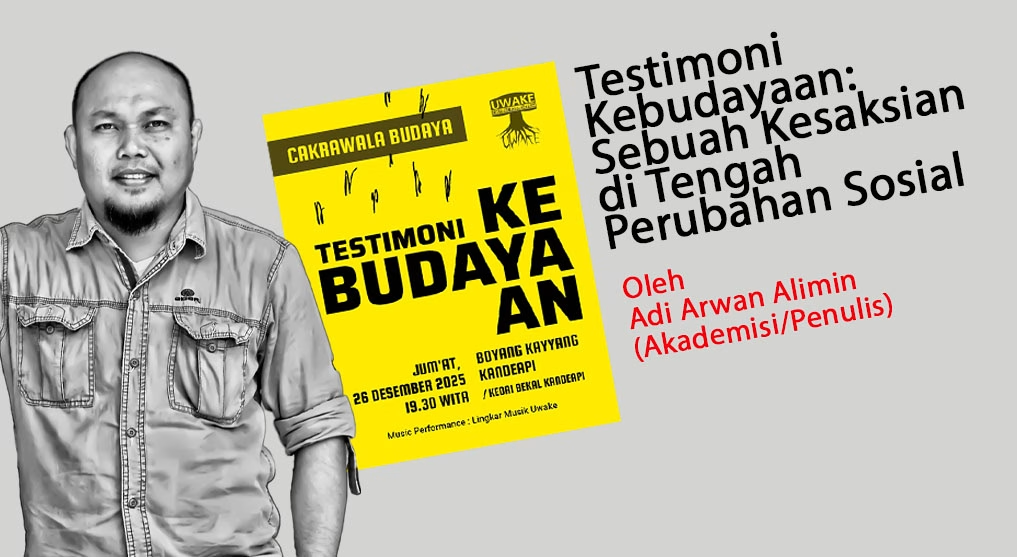

Oleh Adi Arwan Alimin (Akademisi/Penulis)

Perubahan sosial tidak selalu datang dengan gegap gempita. Tetapi lebih sering menyusup diam-diam: mengubah kebiasaan sehari-hari dan menggeser nilai-nilai hampir tanpa disadari. Yang dulu lumrah, misalnya sapa-menyaapa, duduk berbincang tanpa gawai, bekerja bersama tanpa pamrih. Kini perlahan menjadi langka dan mahal.

Pada titik inilah penulis merasa perlu menulis testimoni kebudayaan untuk memenuhi undangan Bung Rahmat Uwake, di Tinambung. Catatan ini bukan sebagai pakar, tetapi maujud manusia biasa yang hidup dan merasakan denyut perubahan itu.

Bagi penulis, testimoni kebudayaan adalah kesaksian yang jujur tentang bagaimana kebudayaan dihayati, dijalani, dan tak jarang dipertanyakan. Bukan laporan ilmiah yang dingin, tetapi juga bukan nostalgia romantis yang menutup mata. Namun upaya menjaga kesadaran, agar kita tidak sepenuhnya hanyut dalam arus zaman yang bergerak terlampau cepat.

Dalam keseharian,kebudayaan sering kali direduksi menjadi simbol-simbol formal: pakaian adat, upacara seremonial, atau jargon-jargon pelestarian. Padahal, kebudayaan hidup justru dalam ruang yang lebih intim—dalam nada bicara kita, pada cara kita memberi hormat, dalam sikap kita menghadapi perbedaan.

Penulis merasakannya sendiri. Perubahan teknologi telah mengubah cara kita berelasi. Percakapan menjadi lebih singkat, respons lebih cepat, tetapi kedalaman makna sering tergerus. Di satu sisi, kemajuan ini memudahkan segalanya.

Namun, di sisi lain, pertanyaan menggantung: apa yang kita korbankan diam-diam demi kecepatan dan efisiensi?

Di sinilah testimoni kebudayaan menemukan lapis pertamanya: pengalaman personal. Kebudayaan bukanlah sesuatu yang jauh di sana, melainkan sesuatu yang merasuk ke dalam batin. Ia bisa membawa rasa kehilangan, kegelisahan, atau kebingungan identitas. Mengabaikan lapisan ini berarti mengabaikan manusia sebagai subjek utama kebudayaan.

Namun, pengalaman personal tak pernah benar-benar sendiri. Apa yang penulis rasakan ternyata bergema pada banyak orang di sekitar. Dalam berbagai percakapan—di kampung, di ruang kelas, di komunitas, penulis menemukan kegelisahan yang serupa. Kuatir akan melemahnya solidaritas, menyusutnya ruang dialog antargenerasi, dan batas yang kian kabur antara ruang privat dan publik.

Pada lapisan ini, testimoni kebudayaan berfungsi sebagai cermin sosial kolektif. Memperlihatkan bagaimana suatu komunitas merespons perubahan: ada yang beradaptasi dengan bijak, ada yang bertahan kukuh, dan ada pula yang merasa terdampar.

Tidak semua respons memang ideal, tetapi semuanya penting untuk dicatat.

Mandar adalah kawasan dengan mozaik budaya yang kaya. Justru di tengah keberagaman itu kita menghadapi tantangan besar: bagaimana merawat nilai-nilai lokal tanpa menutup diri dari dunia. Testimoni ini ingin membantu kita melihat bahwa perubahan tidak pernah hitam-putih. Tetapi sebuah ruang negosiasi, kompromi, atau kadang merupa konflik yang sunyi.

Narasi pembangunan dan kemajuan kerap hanya menampilkan angka dan pencapaian.Yang jarang terdengar adalah suara orang-orang biasa: guru di pelosok, nelayan yang menghadapi perubahan alam, pemuda desa yang bimbang antara merantau dan bertahan.

Bagi penulis sebuah testimoni kebudayaan tidak lain cara kita memberi panggung pada suara-suara yang terpinggirkan itu.

Mungkin akan berfungsi sebagai arsip sunyi tetapi mencatat hal-hal kecil dan luput dari perhatian kebijakan atau wacana besar. Dari himpunan inilah kita dapat membaca wajah kebudayaan yang sesungguhnya menuju rapuh namun tangguh, berubah namun tak sepenuhnya kehilangan kompas.

Menulis testimoni kebudayaan berarti mengakui bahwa kebudayaan tidak selalu berada dalam kondisi ideal. Ada luka, ada kehilangan, ada kesalahan kolektif. Namun justru dari pengakuan yang jujur itulah refleksi menemukan maknanya. Pertanyaan etisnya, warisan apa yang Kita tinggalkan?

Setiap perubahan yang kita jalani hari ini akan menjadi cerita—dan beban—bagi generasi berikut. Mereka tidak hanya mewarisi hasil pembangunan, tetapi juga nilai-nilai yang kita pilih untuk dirawat atau kita tinggalkan.

Saya kerap bertanya pada diri sendiri, “masyarakat seperti apa yang sedang kita bentuk dalam diam ini?”

Apakah kita sedang menempa generasi yang cerdas tetapi individualistik? Ataukah kita masih menyisakan ruang bagi empati, gotong royong, dan kepekaan sosial? Sebuah Testimoni kebudayaan tentu tidak menawarkan jawaban instan.

Penulis ingin mengajak kita berhenti, merenung, dan menjadi lebih sadar. Dalam konteks ini, menulis dan membaca testimoni kebudayaan akhir tahun ini pun sebuah tindakan etis. Sebuah ikhtiar kecil untuk tidak memutus mata rantai makna antargenerasi.

Penulis sebagai bagian dari masyarakat, percaya perubahan sosial tidak harus disikapi dengan kegaduhan. Terkadang, yang paling kita butuhkan yakni kesaksian yang tenang jujur, reflektif, dan berakar pada pengalaman hidup.

Pada akhirnya, testimoni kebudayaan adalah cara saya menjaga kewarasan di tengah perubahan. Ini bukan tentang melawan zaman, tetapi tentang memanusiakan perubahan itu sendiri, agar kebudayaan tetap menjadi ruang hidup yang bermakna bagi kita hari ini. Dan, bagi Indonesia esok. (*)

Kandemeng, 26 Desember 2025